イベント

条件指定で探す

- カテゴリーを選択

- エリアを選択

- 開催日を選択

- 現在地からの距離を選択

カテゴリーを選択

エリアを選択

開催日を選択

現在地からの距離を選択

- 現在の検索条件

- 祭り・伝統行事

検索結果

74件ありました

- 並び順

- 開催日順

- 人気順(週間)

- 近い順

- 更新順

- 表示切替

- タイル

- リスト

- マップ

- 桜まつり

- 桜の名所 加賀神明宮の例祭

- 地域産業の振興と五穀豊穣を祈願する加賀神明宮(山下神社)の例祭で毎年4月の第2土曜日・日曜日の2日間催されます。山車や獅子舞が町内を練り歩きます。 近くの熊坂川の河畔には、延長1キロにわたり桜並木があり、桜の時期には夜、ぼんぼりが灯され、祭り客が花…

-

- 加賀

- 青柏祭※令和6年(2024年)能登半島地震の影響により曳山は中止(神事は実施予定)

- ユネスコ無形文化遺産。迫力満点のでか山3台が勢揃い!

- 七尾市の大地主神社(山王神社)の春祭り。神饌を青い柏(カシワ)の葉に盛ってそなえる儀式からこの名がつきました。能登で最も盛大な祭礼で、ユネスコ無形文化遺産にも認定されています。「でか山」と呼ばれる曳山は、曳山は高さ12m、重さ20t、車輪直径2mという巨大…

-

- 能登

- 輪島大祭

- 輪島市最大規模のキリコ祭り

- 「輪島大祭」は輪島市中心部の4地区(海士町・奥津比?神社、河井町・重蔵神社、鳳至町・住吉神社、輪島崎町・輪島前神社)で行う夏祭りの総称です。いずれも神様に涼をおとりいただく「おすずみ祭り」で、総漆塗りの豪華なキリコが巡行します。4地区の祭りは連続し…

-

- 能登

- 曳山祭

- 輪島の春の風物詩

- 総輪島塗の華麗な高さ5mの曳山(山車)が輪島の街を練り歩きます。この祭りを運営するのは、鳳至町と河井町の厄年(数え42歳)の男達です。厄男と趣向を凝らした人形がこの山車に乗り込み、街を練り歩いていきます。各神社ごとに様々なイベントも行われますのでこの期…

-

- 能登

- 金沢東別院で花まつり縁台将棋

- 春の金沢 お寺で縁台将棋しませんか?参加費無料!勝てば屋台で使える金券が貰えます。

- Information on Shogi at the Flower Festival『Information on Shogi at the Flower Festival』 We will be holding a shogi event at the Flower Festival at Higashi Betsuin in …ameblo.jp 【花まつり縁台将棋】 昨年に引き続き、金沢駅前…

-

- 金沢

- とも旗祭り

- 20m余りのとも旗を載せた船が連なる姿は迫力満点

- 御船神社の春豊漁を願う祭りで、石川県指定無形民俗文化財に指定されています。美濃紙約500枚を繋ぎ合わせた高さ約20mの大のぼりを立て、5色の吹流しを付けた9艘の船が笛鐘、太鼓に合わせて「ヨオーヨオー」とはやしながら、小木湾内を練り回ります。隊列をなして海上…

-

- 能登

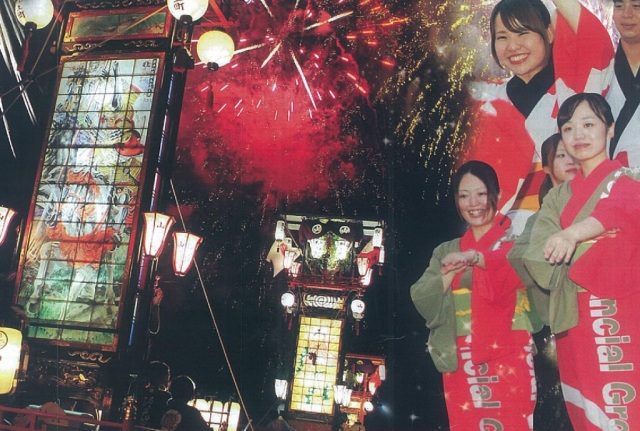

- 石崎奉燈祭

- 意気高らかに百人の男衆が 漁師町の誇りをかけて担ぐ

- 能登に数多く点在する奉燈祭の中でも、最も勇壮華麗なもので、1基の奉燈を海の男約100人によって担ぎ上げられます。高さが10mを超す奉燈6基が狭い町中を乱舞。夜には、奉燈に灯りが灯り、幻想的な雰囲気を醸し出し、祭りは深夜遅くまで繰り広げられます。

-

- 能登

- あばれ祭

- 能登のキリコ祭りの先陣 キリコも神輿も大暴れ

- 能登町宇出津地区・八坂神社の祭りは7月第1金・土曜日に行われます。初日の夜、勢揃いしている大小合わせて約40本のキリコは太鼓や鉦を鳴らしながら、火がついた大松明の周りを火の粉を浴びながら暴れ回るように練り廻り、祭りは最高潮に達します。翌日の昼ごろ、町内…

-

- 能登

- お熊甲祭

- 七尾市中島町に古くから伝わる奇祭

- お熊甲祭は、国の重要無形民俗文化財に指定されている枠旗祭り。この祭は大陸の渡来神を祀る久麻加夫都阿良加志比古神社の大祭で、毎年9月20日に行われる。天狗面をつけた猿田彦が鉦、太鼓に合わせて踊りながら祭りを先導し、屈強の若い衆が20mもある真紅の枠旗を担ぐ…

-

- 能登

- 黒島天領祭

- 大阪城と名古屋城をかたどった曳山行事

- ◆輪島市指定民俗文化財◆大阪城と名古屋城をかたどった曳山(山車)が、勇ましい声とともに町を駆け回ります。武者人形やのぼり旗が飾りつけられた2基の曳山は、総輪島塗金箔仕上げの豪華なもの。黒島は1684年(貞享元年)より江戸幕府の天領となりました。この祭に出る曳…

-

- 能登

- あえのこと

- 「田の神様」を迎え、おもてなしをする伝承行事

- 奥能登地域(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の各家ごとに伝承されてきた農耕儀礼で、「あえ」はもてなし、「こと」は儀礼を意味するといわれ、稲の生育と豊作を約束してくれる「田の神」が、あたかもそこに実在するかのように行われる。全国的に「田の神様」と呼ば…

-

- 宝立七夕キリコまつり

- 大キリコが海中を乱舞

- 宝立七夕キリコまつりは、能登のキリコ祭りのなかでも代表的なもののひとつです。宝立町鵜飼地区で行われ、およそ100人の若者で担がれた高さ約14m、重さ2tものキリコ6本と、高さ6mのキリコ1本の計7本が、沖の松明を目指します。終盤、海中花火を背景に、海に入ったキ…

-

- 能登

- 寺家キリコ祭り

- 屋根の大きさは畳12枚分 豪華絢爛な巨大キリコ

- 毎年9月の第2土曜日に須須神社とその周辺で行われるキリコ祭り。高さ14~16mを超える総漆塗りで金箔を施した4基の大キリコはまさに圧巻。総金箔の屋根の部分の彫刻、四本柱への昇り龍・下り龍の彫刻の豪華さは、他のどのキリコにもひけをとりません。最大のものは県木…

-

- 能登

- Information on Shogi at the Flower Festival April 19th

- 【公式】4/19(土)は金沢東別院で花まつり縁台将棋『【公式】4/19(土)は金沢東別院で花まつり縁台将棋』Information on Shogi at the Flower Festival 『Information on Shogi at the Flower…ameblo.jp We will be holding a shogi event at the Flow…

-

- 金沢

- 花嫁のれん展

- 百数十枚もの花嫁のれんを展示

- 結婚式当日、嫁ぎ先の仏間にかける婚礼道具「花嫁のれん」。その花嫁のれんを商家・民家の屋内に百数十枚展示されるイベントです。「花嫁のれん」は加賀・能登の庶民生活の風習の中に生まれた独自ののれんで、幕末から明治時代初期のころより加賀藩の能登・加賀・越中…

-

- 能登

- 名舟大祭

- 海から神を迎え始まる祭り 御陣乗太鼓も見逃せない

- 海上に建立された鳥居まで漁船に乗った神輿が海上渡御し、子供組から若衆組と御陣乗太鼓の奉納打ちが披露されます。御陣乗太鼓は、名舟町に古くから伝わる太鼓で、天正5年(1577年)上杉謙信の能登攻略のとき、古老の一計で、奇妙な面を付け、陣太鼓を打ち鳴らし上杉…

-

- 能登

- 能登島向田の火祭

- 男神と女神の逢瀬の夜に、巨大松明の炎が燃え盛る

- 伊夜比め神社、祭りの前日から神社より約500m離れた崎山広場に高さ30m、重さ10トンの大たいまつを立てる作業が始まる。町の男たちが総出の大がかりな作業で、3本足のやぐらの上から滑車を吊し、責任者の指揮でたいまつの先端から徐ーに吊り上げ、全作業が終るのは夕…

-

- 能登

- 蛸島キリコ祭り

- 漁師町の心意気、力強く担ぐ豪奢で華麗なキリコ

- 200年余りの歴史がある蛸島町の秋祭りで、毎年9月10・11日に開催される。総漆塗りで金箔をふんだんに使い、見事な彫物が施されたキリコは、能登のキリコの中でもひときわ美しく豪華といわれ、総勢16基が町内を巡行する。また、もう1つの祭りの名物は11日夜に高倉彦神…

-

- 能登

- 七尾港まつり

- 『七尾港まつり』は、海と港の恩恵に感謝する祭りとして、広く市民に親しまれてきた祭りです。祭りのメインイベントとなる『総踊り』では、2,000人を超える市民が御祓川大通りに集い、各団体や企業ごとにお揃いの浴衣などを着て、踊り歩きます。その他、『ベイサイド…

-

- 能登

- 花まつり縁台将棋~金沢東別院~(寺将会)

- 5年ぶりに開催!お坊さんに将棋で勝って食事券をGET!チャレンジ無料!~能登半島地震復興チャリティ~指して応援、食べて応援~

- 5年ぶりに花まつりにて将棋イベントを開催します日時:4月21日 開場 10時 開始 11時半〜16時会場:金沢東別院 金沢市安江町15ー52能登半島地震 復興チャリティイベント将棋を指して応援!能登グルメを食べて応援!参加費:基本無料 ※プロ棋士への挑戦のみ1…

-

- 金沢